内部情報漏洩が増加中|IPA調査から見る企業が直面するリスクと対策

- 内部情報漏洩

- 内部不正対策

- 情報セキュリティ

- 営業秘密管理

- 情報漏洩防止

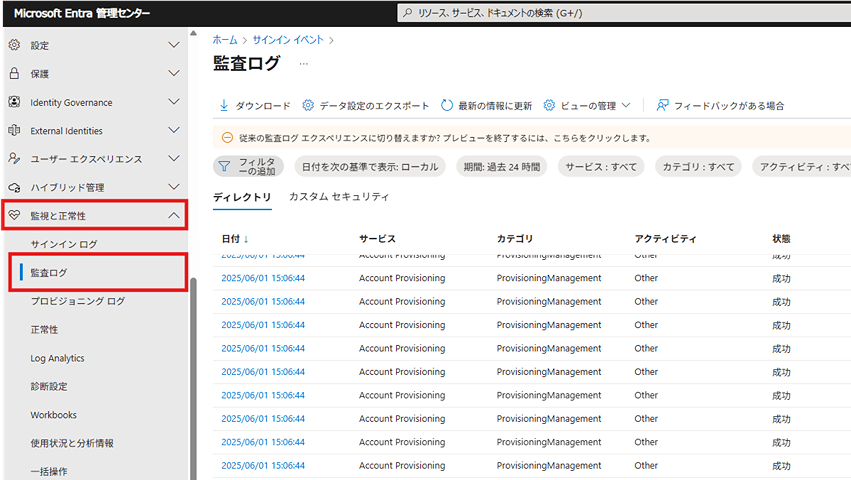

IPA「営業秘密管理に関する実態調査2024」から読み解く

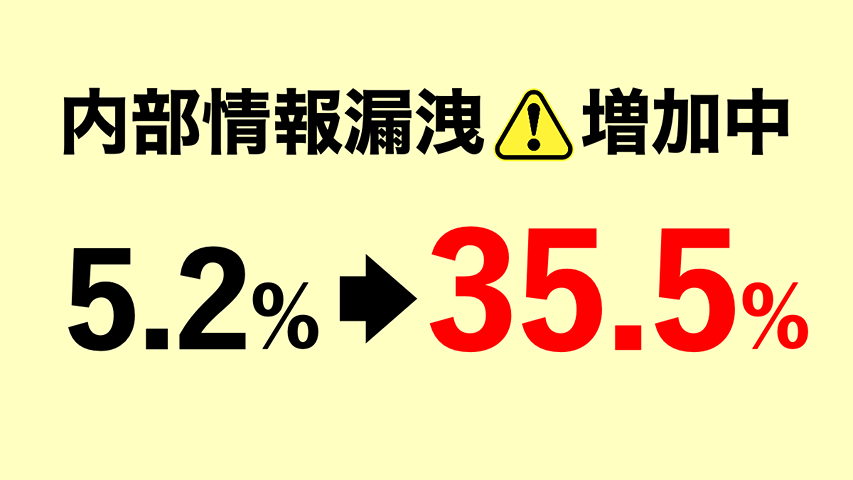

近年、企業の情報セキュリティにおいて「内部情報漏洩」が深刻な課題となっています。IPA(情報処理推進機構)が2025年8月に公開した「企業における営業秘密管理に関する実態調査2024」では、営業秘密の漏洩事例の認識が過去5年で5.2%から35.5%へと急増していることが明らかになりました。

この調査は、情報システム部門や経営層など多様な立場の担当者1,200人を対象に行われたもので、企業における営業秘密の漏洩実態とその管理状況を浮き彫りにしています。

内部不正の背景にある「認識のズレ」

報告書によると、営業秘密の漏洩ルートとして 現職従業員によるルール不徹底(32.6%) や 金銭目的などの動機(31.5%) が上位を占めています。これは、外部からのサイバー攻撃と並び、内部不正が依然として大きなリスクであることを示しています。

さらに注目すべきは、経営層と現場担当者の間でリスク認識にギャップがあるという点です。経営者は営業秘密管理を「経営課題」として捉えている一方で、現場では「業務の一部」として扱われがちであり、対策の優先度に差が生じています。

対策は「機会」だけでなく「動機」にも向けるべき

多くの企業では、USBメモリの使用制限やシステムログの記録など、情報漏洩の「機会」を減らす技術的対策は進んでいます。しかし、報告書では「不正の動機や正当化」に対する対策が十分に取られていないことが指摘されています。

これは、従業員が「自分の貢献が評価されていない」「会社に不満がある」といった心理的要因から、情報を持ち出すことを正当化してしまうケースがあるためです。

不正の動機・正当化への対策とは?

以下のような対策が、内部不正の「動機」や「正当化」を抑止するために有効です:

組織文化の改善

- 従業員の貢献を正しく評価する制度

- 公正な処遇とキャリアパスの提示

教育・啓発

- 情報漏洩のリスクと法的責任についての定期的な研修

- 倫理意識を高めるコンプライアンス教育

経営層の関与

- 情報管理を経営課題として明示

- 組織横断的なセキュリティ対策の推進

まとめ

IPAの調査は、企業が情報漏洩対策を「技術的な防御」だけでなく、「人の心理や行動」にも目を向ける必要があることを示しています。内部不正は、技術だけでは防ぎきれない領域です。経営層と現場が一体となって、動機・機会・正当化の3要素に対する包括的な対策を講じることが、今後の情報セキュリティの鍵となるでしょう。